Escucha el siguiente video para prevenir conductas de violencia de género

Presentación

La Corporación Universitaria CENDA, en concordancia con lo establecido con los diferentes entes nacionales e internacionales, ha desarrollado desde años anteriores procesos y acciones que favorezcan el respeto, la tolerancia, la inclusión de todas las personas que hacen parte de la Corporación. Asimismo, ha establecido protocolos para la Prevención de Violencias, con la intención de prevenir, detectar, atender y acompañar a las personas que hacen parte de la comunidad cendista y que en algún momento fueron víctimas de una situación de violencia.

En este orden de ideas, a través de este documento se realiza la actualización de nuestro Protocolo para prevenir, detectar y atender casos de violencias relacionadas con las Violencias Basadas en Género. Esto, con la intención de adoptar los nuevos lineamientos establecidos en el Resolución No. 014466 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional “Por la cual se fijan los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de Violencias y cualquier tipo de Discriminación Basada en Género en Instituciones de Educación (IES) para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural”.

CENDA tiene una apuesta por el desarrollo integral y por el Bienestar de quienes hacen parte de esta Corporación. Por tanto, la actualización del protocolo busca dar una respuesta que permita el abordaje integral de las violencias y de cualquier tipo de discriminación basada en género en pro de la prevención de conductas de riesgo y violencias en todos los niveles, la promoción de acciones que favorezcan el reconocimiento del otro, detección y atención de casos. Asimismo, hace un primer acercamiento a una propuesta de indicadores y objetivos para medir el alcance, implementación, seguimiento y monitoreo de dicho protocolo.

Conoce nuestras revistas digitales

Marco normativo

Marco normativo externo

Existen diferentes reglamentaciones y normas, a nivel nacional e internacional, que orientan la prevención, detección y atención de las violencias basadas en género, que son de interés para establecer el actuar y los componentes del Protocolo de CENDA, a saber:

Marco Internacional

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, (Organización de las Naciones Unidas, 1948) la cual establece:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 23 - 2: Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a lo citado por el Ministerio de Educación Nacional – M.E.N. – en los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en Instituciones de Educación Superior (IES), para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural, establece que “las mujeres tienen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y los Estados se obligan a proteger y a garantizar el pleno ejercicio de esos derechos sin discriminación alguna.” (Ministerio de Educación Superior de Colombia, 2022, págs. 29, 30).

Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) La cual establece que la violencia de género es una forma de discriminación que afecta a las mujeres y su capacidad para disfrutar de sus derechos y libertades.

Convención Belém do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo un tratado multilateral de la Organización de los Estados Americanos – O.E.A. – que busca, entre otros “…la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas…” (Organización de Estados Americanos, 1994).

La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de acuerdo a lo citado por el Ministerio de Educación Nacional – M.E.N. – en los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en Instituciones de Educación Superior (IES), para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural, la cual “hace un llamado urgente a la aplicación de principios y derechos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad, afirmando que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e insta al Estado a adoptar medidas que garanticen a las mujeres de todas las edades el acceso a la educación en todos los niveles.” (Ministerio de Educación Superior de Colombia, 2022, pág. 30).

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se indica la violencia contra las mujeres como área de preocupación, y solicita a los estados garantizar igualdad de acceso a la educación.

Principios de Yogyakarta la cual insta a los estados a implementar programas de sensibilización para evitar discriminaciones por la orientación sexual o identidad de género.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer los cuales enfatizan en la importancia de la educación, y la erradicación de los imaginarios que naturalizan y reproducen los estereotipos de género.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en lo relacionado al Objetivo 4 (Educación de calidad) y al Objetivo 5 (Igualdad de género). Esto, señalado en los Lineamientos que han guiado todo este proceso:

El Objetivo número 4 sobre educación de calidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consideró como meta a 2030, “eliminar las disparidades de género en la Educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional”, así como “asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”. Dentro de los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), el Objetivo No. 5, orientado al logro de la igualdad de género, tiene entre sus metas eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, que se suma al 11, cuyo propósito es construir ciudades y comunidades sostenibles. Todas sus metas tienen como elemento central, el logro de la seguridad: en las urbes, los caminos, el transporte público y en general en los asentamientos humanos. (Ministerio de Educación Superior de Colombia, 2022, pág. 31).

Marco Nacional

La Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) en sus articulados:

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” Artículo 43: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación [...].

Artículo 87: Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

Ley 51 de 1980 en la cual el Estado colombiano se compromete con generar condiciones jurídicas, sociales, políticas y culturales para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, a través de políticas con medidas de carácter especial y temporal para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, incluso derogando aquellas que legitiman estereotipos negativos de desigualdad de las mujeres.

Sentencia T-077/16 de 1991 [Corte Constitucional] Principio de igualdad y Prohibición de discriminación en razón de identidad de género y orientación sexual.

Ley 248 de 1995 Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.

Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiana como norma rectora de la ley penal colombiana.

Ley 742 de 2002 por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Donde se especifican todos los delitos relacionados con la violencia basada en género.

Ley 823 de 2003 El Gobierno deberá promover la ejecución de políticas de género, capacitar y formar a las mujeres para uso de los recursos educativos, económicos, salud, el acceso a vivienda.

Ley 984 de 2005 por medio de la cual se aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer, reconoce la competencia del Comité para considerar las comunicaciones presentadas, asegura el goce de derecho y en condiciones de igualdad para todas las personas y el Estado, se compromete con la adopción de medidas para evitar violaciones a los derechos humanos y libertades de las mujeres.

Ley 1010 de 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales.

Ley 1146 de 2007 por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal.

Ley 1236 de 2008 (Congreso Nacional de Colombia, 2008) por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual.

Artículo 1: modifica el artículo 205. Acceso Carnal Violento.

Artículo 2: modifica el artículo 206. Acto Sexual Violento.

Artículo 3: modifica el artículo 207. Acceso Carnal o Acto Sexual en Persona puesta en Incapacidad de Resistir.

Artículo 8: modifica el artículo 213. Inducción a la Prostitución.

Artículo 12: modifica el artículo 218. Pornografía con Menores.

Ley 1329 de 2009 por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Decreto 4463 de 2011 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones".

Decreto 4798 de 2011 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Decreto 2734 de 2012 por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Ley 1719 de 2014 por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1033 de 2014 por el cual se reglamenta la Ley 1639 de 2013 por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.

Ley 1761 de 2015 por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely).

Decreto 762 de 2018 Política Nacional sectores LGBTI, adopta esta política y establece como uno de sus objetivos la garantía al derecho a la educación para las personas de estos sectores, así como la adopción de medidas para su reconocimiento y respeto.

Resolución 014466 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional por la cual se fijan los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de Violencias y cualquier tipo de Discriminación Basada en Género en Instituciones de Educación (IES) para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural.

Ley 1918 de 2018 y Sentencias T.141 de 2015 y T-239 de 2018 [Corte Constitucional] por medio de las cuales se establecen los lineamientos de la Política de Educación Inclusiva, abarcando los temas de género y minorías sexuales.

Para conocer otras normatividades asociadas que puedan no estar aquí relacionadas, se puede consultar los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en Instituciones de Educación Superior (IES), para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural, en su apartado “Marco normativo nacional” (pág. 32) y “Jurisprudencia relacionada con las IES y casos de violencias basadas en género” (pág. 35).

Marco Normativo Institucional

Describe the item or answer the question so that site visitors who are interested get more information. You can emphasize this text with bullets, italics or bold, and add links.En cuanto a la normatividad creada desde la Corporación Universitaria CENDA, se encuentran varios referentes relacionados con el Bienestar de la comunidad académica, a saber:

Estatuto General de la Corporación Universitaria CENDA. El cual establece en el Capítulo Décimo (X) la definición inicial del Bienestar en la institución en el Artículo 68: “Se entiende por Bienestar Universitario el conjunto de proyectos, programas y actividades, que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, cultural y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución que generan un ambiente propicio y favorable para el desarrollo de sus funciones de la institución…” (Corporación Universitaria CENDA, 2011, pág. 15).

Enfoque pedagógico CENDA. Este documento es la hoja de ruta para el desarrollo pedagógico y curricular de la institución. Dentro de varias definiciones fundantes necesarias para la formación en CENDA, señala la Formación Integral como “…aquella que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades intelectuales y emocionales, que contribuye a su desarrollo moral y que abre su espíritu al pensamiento crítico para el cultivo de una forma de vida en sociedad movilizada por valores de justicia y solidaridad sin los cuales no es viable la vida en sociedad.” (Corporación Universitaria CENDA, 2018, pág. 11). Este ejercicio de formación, para el caso de Bienestar Institucional, no solamente abarca a los estudiantes, sino a todos los participantes de la comunidad, en aras de favorecer el mejoramiento de su calidad de vida.

Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2025. Hacia la consolidación de una Institución Universitaria con sentido ético y ciudadano. En este documento, articulado con los Objetivos de Desarrollo sostenible, se establece como uno de los cinco retos establecidos, el Bienestar Universitario. El objetivo de este reto es “Propender por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano e integral de los miembros de la Comunidad de la Corporación Universitaria CENDA, consolidando una cultura institucional que promueve el bienestar de sus integrantes.” (Corporación Universitaria CENDA, 2020, pág. 35). Para ello, se establece el Proyecto 5.1.1. Desarrollo y formación integral, que relaciona programas de Retención y graduación, dimensiones para el desarrollo y la formación integral, y estrategias orientadas a la inclusión de población con movilidad reducida.

Política de Bienestar Institucional en la cual se establece el Modelo de Bienestar Institucional. (Corporación Universitaria CENDA, 2021)

Acuerdo No. 060 Julio 26 de 2022 por el cual se actualiza el Protocolo para la Prevención y Atención de casos de Violencia relacionados con Género, Acoso y Sexualidad de la Corporación Universitaria CENDA.

Alcance y Objetivo

El presente protocolo aplica para miembros de la Corporación Universitaria CENDA en calidad de estudiantes, docentes y funcionarios; reconociendo que pueden estar en cualquiera de sus sedes, metodologías (presencial, distancia y virtual), niveles de formación (Tecnólogo, Profesional y Posgrados) de la corporación y bajo cualquier tipo de vínculo laboral.

Las acciones que se especifican en este protocolo se ejecutarán cuando el presunto caso de violencia sexual y/o de género o de acoso involucre a miembros de la Corporación, se encuentren o no dentro de las instalaciones de la institución, siempre y cuando estén realizando actividades relacionadas al ámbito académico e institucional.

Es objetivo de este protocolo, como se expresa en el Acuerdo No. 060 Julio 26 de 2022 del Consejo Directivo de la Corporación:

Artículo 1. Objetivo del Protocolo para Prevenir y Atender casos de violencia al interior de la Institución. Brindar información y ser una herramienta para adoptar medidas preventivas sobre violencias de género, acoso y sexualidad, así como indicar la ruta de atención para las personas que lleguen a estar relacionadas con hechos de esta índole. (Corporación Universitaria CENDA, 2022)

Es importante señalar que este protocolo no reemplaza las acciones legales que se pueden emprender frente a este tipo de casos, representa la atención y el acompañamiento que la institución procurará brindar oportunamente, a fin de orientar y propender por la integridad y que los derechos de las personas no se vulneren y se restituyan de acuerdo con la normatividad.

Relacionados con el Género

Enfoque de género:

Según el DANE (2022) el objetivo es identificar y caracterizar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo con su sexo y a los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas, identificando brechas y patrones de discriminación (párr., 1). Por su parte el (Ministerio de Justicia y del Derecho, s, f) considera que el enfoque de género comprende otros conceptos importantes de resaltar como: sexo asignado al nacer, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Este enfoque tiene como objetivo un avance hacia la igualdad.

Estereotipo de género:

Es el rol que debe ejercer cada persona en donde se encuentra una marcada división entre lo que es femenino y lo masculino; dependiendo de esto teniendo en cuenta el género del que se hace parte, hay comportamientos que son válidos o no (Castillo y Herrera, 2017).

Expresión de género:

Es la forma como una persona expresa su género a través del vestuario, comportamientos sociales, intereses y afinidades. Esto lo define la sociedad desde lo masculino, femenino o andrógino. Secretaría Distrital de Gobierno (s, f).

Orientación Sexual:

Hace referencia al predominio de sentimientos, deseos sexuales y eróticos los cuales se encuentran ligados a elementos de anhelo, impulsos y motivaciones (Paredes y Polanski, 2016).

Identidad de Género:

Es la percepción y manifestación personal del propio género; es como la persona se identifica independientemente de su sexo biológico, que puede influir entre lo femenino y lo masculino (Profamilia 2023, párr. 2).

Sexo Biológico:

Este se encuentra definido como toda esa serie de elementos de carácter sexual en el cuerpo humano, los cuales están referidos a las glándulas gonadales encargadas de la producción de células reproductoras, la producción hormonal, la genitalidad (carga cromosómica para hombres con pene XY y mujeres con vulva y carga cromosómica XX), siendo los que la definen en un contexto biológico la idea de hombre o mujer (Ramos, et, al, 2018).

Diversidad sexo - genérica:

La diversidad sexo genérica, también conocida como diversidad sexual y de género (DSG), se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales.

Modalidades de violencia

Feminicidio:

Se refiere al hecho de causar la muerte de una mujer por el hecho de serlo. Es considerado como la expresión máxima de la violencia hacia una mujer y constituye el final de un continuum de violencia que tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de las mujeres. (ONU mujeres, 2019).

Violencia:

Uso de la fuerza; amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, entornos de coacción y algunos tipos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS] en su informe mundial sobre la violencia y la salud 2012 (como se cita en Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) clasifica la violencia en tres grandes categorías según el autor del acto violento: (1) violencia dirigida contra uno mismo, (2) violencia interpersonal, que incluye la violencia intrafamiliar, y (3) violencia colectiva, por lo cual la violencia es un fenómeno social de origen multicausal, con consecuencias económicas, políticas, sociales y de salud pública (pág. 15).

Violencia contra la mujer:

“Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a una mujer por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado” (Ley 1257, 2008, art. 2). Se establecen además tipologías de daño en el que se contemplan: el daño psicológico, el daño o sufrimiento físico, el daño o sufrimiento sexual y el daño patrimonial.

Violencia de género:

El Ministerio de Salud (2016), ha definido que la violencia de género corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la gravedad y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir (párr.1).

Violencia económica o patrimonial:

Ocurre cuando el dinero constituye un factor de dominación o de establecimiento de poder que puede perjudicar a una persona. Se manifiesta en situaciones donde se le niega o restringe el acceso al dinero y/o bienes a una persona con el fin de controlar su independencia. ONU MUJERES (s, f) .

Violencia en línea o digital:

La violencia en línea o digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) contra una mujer por el hecho de serlo. ONU MUJERES (s, f) La violencia en línea puede incluir:

Ciberacoso: Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes.

Sexteo o sexting: Envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria.

Doxing: Publicación de información privada o identificativa sobre la víctima.

Violencia física:

Toda agresión, lesión y/o abuso que cause daño en la integridad física de una persona, se puede expresar a través de toda clase de golpes, empujones, bofetadas, patadas, quemaduras o ataques con armas, objetos, ácidos u otros líquidos. Ley 1257, 2008 (como se cita en Secretaria de la mujer s, f).

Violencia Intrafamiliar:

Es todo acto de violencia física, sexual, económica y/o psicológica, que se comete por uno o más miembros de la familia que representa algún tipo de poder frente a los demás, contra uno o más miembros de dicha unidad doméstica (Defensoría del pueblo, 2018).

Violencia psicológica:

Cualquier acto o conducta intencionada que produce desvalorización, sufrimiento o agresión psicológica en una persona. Mediante conductas sistemáticas como: desprecio, chantaje, humillación, insultos, manipulación, amenazas, privación ambulatoria de la libertad, faltas de respeto o cualquier otra que provoque un descenso en la autoestima (Perela, 2010).

Violencia sexual:

Es todo acto sexual, utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual que denigran, humillan, intimidan, amenazan y/o hostigan a la persona a la cual van dirigidas. A su vez, Incluye la exhibición o envío de contenido sexual a una persona sin el previo consentimiento, la coacción física y uso de la fuerza para la realización del acto sexual. ONU MUJERES (s, f). La violencia sexual puede incluir:

Acoso sexual: El acoso sexual abarca el contacto físico no consensuado, por ejemplo, cuando una persona agarra, pellizca, propina bofetadas o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona. Incluye también otros tipos de violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos sexuales. ONU MUJERES (s, f)

Modalidades de Acoso Sexual Laboral De acuerdo con la (Ley 1257, 2008)

Acoso Sexual Laboral físico: Manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones, roces deliberados, miradas lascivas o concupiscentes, gestos con connotación sexual, guiños, emails, SMS no deseados, chistes sexualmente implícitos por la intranet, tocamientos, contacto físico innecesario, agresión física, Acoso Sexual Laboral verbal, Acoso Sexual Laboral no verbal, otros tipos de Acoso Sexual Laboral.

Acoso Sexual Laboral verbal: Comentarios o insinuaciones sexuales, chistes de carácter sexual, preguntar sobre fantasías eróticas, comentarios sexistas (misóginos – homofóbicos), insultos basados en el sexo de otra persona, o calificando su sexualidad, transformar discusiones de trabajo en conversaciones sobre sexo, favores sexuales con fines de promoción o ascenso.

Acoso Sexual Laboral no verbal: Exhibición de fotos, calendarios, fondos de pantalla en los ordenadores o computadores u otro material sexualmente explícito, envío de cartas anónimas o silbidos.

Otros tipos de Acoso Sexual Laboral: Obligar a las mujeres (también hombres o personas no binarias) a trabajar fuera de los horarios normales con alguna finalidad sexual, inventiva o represiva de comportamientos.

Abuso sexual infantil: Cuando un(a) agresor(a), lastima intencionalmente a un menor, ya sea física, psicológica o sexualmente, incluyendo el actuar de manera negligente, el crimen es denominado abuso infantil. Esta página se aboca específicamente al abuso sexual infantil y a las señales de advertencia sobre la posible existencia de dicho crimen.

En el contexto académico

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo (Ley 1620 de 2013, art.2).

Acoso virtual o Cibernético: Consiste en utilizar la tecnología como medio para amenazar, avergonzar, intimidar, hostigar o criticar a otra persona, mediante mensajes despectivos por redes sociales, comentarios en imágenes, correos electrónicos, publicación de fotos o imágenes. Estas conductas, se centran en aspectos como el género, la religión, la orientación sexual, la raza o las diferencias físicas de las personas (Congreso de la República, 2017)

Otros conceptos

Discriminación:

El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. (Ley 1752, 2015, art. 134ª)

Hostigamiento:

Actos, conductas o comportamientos, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas o, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación (Código Penal Colombiano, Art. 134b).

Lesiones Personales:

Afecciones físicas o psicológicas que perjudican la salud o la integridad de una persona. Actos que causen a otro, daño en el cuerpo o en la salud (Integridad psicofísica). (Código Penal Colombiano, Cap. III. Art. 111).

Víctima:

“Persona natural o jurídica y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia de lo injusto” (Art. 132 Ley 906 de 2004). Se asume también el modificatorio de la ley 975 de 2005: “Se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales”.

Victimización:

Primer acto donde se comete el delito, cuando una persona es agredida. Toda acción u omisión que empeore el estado físico y/o psíquico de la víctima (Hernández y Tapias, 2011). Condiciones, situaciones, factores o circunstancias que causan una interrupción en la vida de alguien y dan lugar al sufrimiento.

Revictimización:

son los sentimientos de sufrimiento de las víctimas, testigos o de las personas que han sufrido un delito, provocado, donde la víctima experimenta una nueva violación a sus derechos legítimos por el personal que interviene (Infodigna 2023).

ENFOQUE

Los enfoques permiten tener una mirada panorámica de la situación para orientar y generar acciones encaminadas a la prevención y atención de violencias basadas en género VBG, donde prevalezcan los derechos fundamentales y la dignidad humana. A continuación, se describen algunos:

Enfoque de Derechos Humanos:

Se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población. Fondo de Población de las Naciones Unidas (2022).

Enfoque diferencial:

Es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otras características; para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes, y guiar la toma de decisiones públicas y privadas (adaptado del artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas) como lo menciona el (DANE 2022b).

Enfoque de interseccionalidad:

Es una perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más características diferenciales de las personas (pertenencia étnica, género, discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) que en un contexto histórico, social y cultural determinado incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes entre los sujetos (adaptado de Corte Constitucional-Sentencia T-141-15) como lo menciona el (DANE 2022b).

Enfoque de género:

Según el DANE (2022a) el objetivo es identificar y caracterizar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo con su sexo y a los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas, identificando brechas y patrones de discriminación (párr., 1).

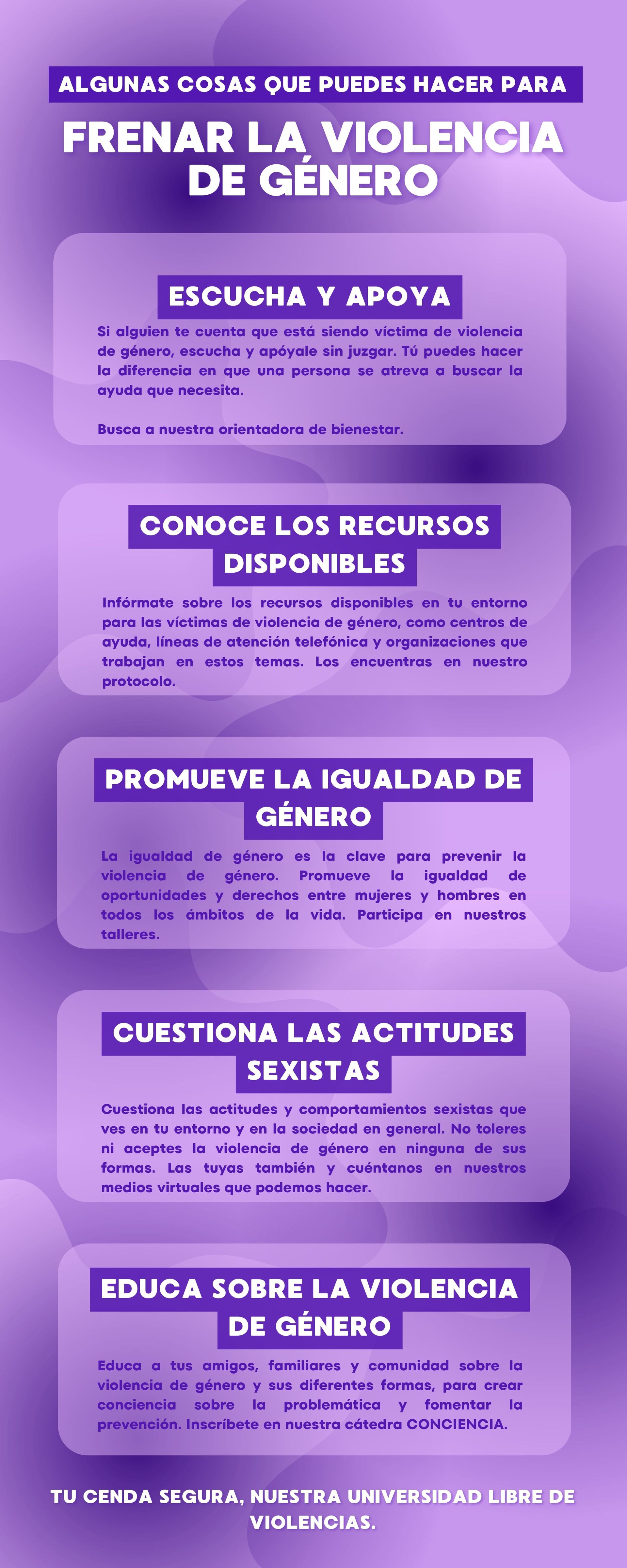

PREVENCIÓN

Se entiende la prevención como el conjunto de acciones encaminadas a disminuir la ocurrencia de algún tipo de violencia, a través de la divulgación del protocolo, creando espacios para informar a la comunidad educativa sobre el contenido y alcance de dicho documento; así como sensibilizar con relación a las diferentes formas de violencia, con el fin de mitigar la ocurrencia de estas situaciones.

Tipos de prevenciones:

Según el Ministerio de Educación Nacional (2022), la prevención se divide en 3 partes:

Prevención primaria: Tiene como finalidad el dar un cambio frente a lo que históricamente se ha presentado, en cuanto a los valores culturales de la comunidad, para así evitar que se presenten situaciones donde se encuentre enmarcada la violencia. (Ver anexo: eventos y programas institucionales de divulgación y estrategias de prevención.”)

Prevención secundaria: Se enfoca en la detección de una violencia que ya se presentó, con el fin de generar herramientas para una atención integral y digna.

Prevención terciaria: Se presenta en la atención y acompañamiento de los casos de violencia.

Estrategias preventivas

La Corporación Universitaria CENDA cuenta con estrategias preventivas, divididas en 3 niveles (prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria), con el fin de dar un buen manejo a situaciones de este tipo que se puedan llegar a presentar dentro o fuera de la institución.

| Prevención | Estrategias | Actores implicados |

|---|---|---|

| Prevención primaria | Talleres de prevención enfocados a la comunidad cendista con el fin de brindar el conocimiento suficiente frente al acompañamiento que brinda la institución y la identificación de violencias. | Bienestar institucional, docentes, y estudiantes. |

| Prevención secundaria | Capacitación a docentes de la institución en donde se les mostró el protocolo de violencia, y las rutas de atención internas de la institución en caso de identificar un caso de violencia o acoso. | Bienestar institucional, y docentes. |

| Prevención terciaria | Se realiza un acompañamiento integral tanto a estudiantes como personal de la institución en casos de violencia o acoso en donde reciben la orientación desde bienestar por parte de la psicóloga en conjunto con el practicante de psicología jurídica, en donde se indica el proceso a seguir dependiendo del caso que se presente. | Bienestar institucional, personal de la institución, y estudiantes. |

REGISTRO DE ACCIONES

Prevención Primaria

Se realizó un primer taller frente al protocolo para prevenir y atender casos de violencia relacionadas con género, acoso y sexualidad, con el que cuenta la Corporación Universitaria CENDA, en el mes de septiembre de 2022, esto con el objetivo de psico-educar a los estudiantes en el tema y darles a conocer la ruta de atención con la cual cuenta la institución, se realizan 4 sesiones con los estudiantes de danzas de diferentes semestres, se realiza en una hora donde se abarca una metodología de sensibilización y participación activa de parte de los asistentes, en donde se comprenden temas como la violencia y el acoso.

Se aplicó un segundo taller sobre estereotipos y violencia basada en género, en el mes de noviembre de 2022, el cual presentaba a los estudiantes de la Corporación Universitaria CENDA los estereotipos y cómo estos afectan en las violencias basadas en género. Esto por medio de una metodología participativa a través de canciones, series de TV y películas, a las que los estudiantes pueden tener acceso de manera reiterada para lograr un mayor conocimiento y sensibilización frente al tema.

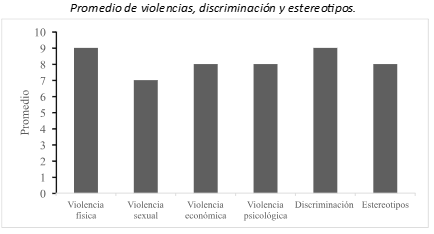

En tercer lugar, se desarrolló el cuestionario diagnóstico de violencias basadas en género (VBG) que cuenta con respuesta tipo Likert, en donde los estudiantes encontraban 30 afirmaciones frente a los estereotipos, la discriminación hacia la población LGBTIQ+, los tipos de violencia como lo son la violencia psicológica, física, sexual, y económica; utilizado con el fin de identificar las posibles violencias que se pueden estar presentando dentro de la institución.

Frente a los resultados se encuentra la violencia sexual con el menor puntaje de 7, la violencia económica, psicológica, y los estereotipos cuentan con un puntaje de 8, y discriminación y violencia física puntúan en 9 como promedio. Es pertinente indicar que en la población que respondió este cuestionario primaban los hombres, dando como resultado un índice de violencia moderado.

Prevención Secundaria

Se realizó un encuentro con los docentes con el fin de sensibilizar e informar sobre el contenido y aplicación del protocolo. Teniendo en cuenta la nueva resolución y los cambios, se estima hacer nuevas capacitaciones con el fin de generar un mayor impacto en la prevención de violencias de género.

Prevención Terciaria

Al brindar la atención y orientación del caso se adoptan medidas de tipo preventivo, en orientación psicojurídica, como las rutas de atención externas y marco legal garante de derechos, así como también estrategias que permitan la recuperación de la víctima a través continuar actividades académicas y laborales por medios virtuales y de trabajo en casa. Sistemáticamente se brinda apoyo, acompañamiento y seguimiento del caso. De tipo académico o pedagógico, trabajando de manera grupal sensibilizando y socializando el contenido del protocolo y su aplicabilidad, y la elaboración de acciones pedagógicas reparadoras.

PREVENCIÓN

Factores de Riesgo

Son factores de riesgo Leve:

La identidad de género, es decir que todas las personas tienen un riesgo de sufrir este tipo de violencias que son de carácter estructural.

Sin importar su condición económica, social y/o cultural, las mujeres y las personas con identidad de género diversa, pueden sufrir de violencia basada en género con énfasis en el ámbito público.

Son factores de riesgo medio: Las limitadas oportunidades económicas, que aumentan el riesgo de sufrir de violencias como el matrimonio servil, la prostitución forzada o la trata de personas. Adicionalmente los factores de riesgo medio incluyen las disparidades laborales, educativas y económicas entre hombres y mujeres. La ausencia de espacios físicos o virtuales de encuentro y empoderamiento de las mujeres y población LGBTIQ+ en la escena pública.

Son factores de riesgo alto: El contexto de violencia sociopolítica en el que se encuentran algunos grupos en zonas consideradas de alto riesgo. La pertenencia de las mujeres a grupos históricamente considerados como marginados o excluidos. La pobreza endémica, la discriminación por razones de género y etnia.

Factores de Protección

Son factores de Protección:

- Asegurar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de las niñas, mujeres y población LGBTI, en todos sus niveles: Básica, media y superior.

- Garantizar autonomía económica, a través de oportunidades y estabilidad laboral.

- Apalancar normas sociales dirigidas al logro de la equidad de género.

- Garantizar el empoderamiento y la participación de las niñas, mujeres y población LGBTIQ+ en la escena pública, como actores centrales en los procesos de Prevención de las violencias de género con énfasis en el ámbito público.

- Contar con una política de justicia orientada a garantizar que las violencias de género no queden en la impunidad y así evitar que se siga presentando un continuum de violencias.

Tomado de: Dapre - Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – Fundación Colombiana Cedavida. (2016). Pág. 32 Versión electrónica: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/ lineamiento-prevencion-violencias.pdf

En el ámbito universitario se deberá tener en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, entre otros que se enuncian a continuación:

- Estar atento a los signos que pueden alertar de sospecha de violencia de género física, sexual, psicológica o de cualquier otro tipo sin importar la edad, género, orientación sexual o cualquier otra característica de la persona.

- Contar con una red de apoyo para derivar a una atención especializada.

- Realizar seguimiento y monitoreo a los casos derivados o remitidos.

- Se debe sensibilizar a todo el personal en la perspectiva de género y que son las situaciones de violencia de género que podrían estar afectando a cualquier alumno o integrante de la institución.

- Fomentar actitudes y conductas apropiadas para lidiar con situaciones de violencia de género, que respeten y consideren el bienestar y seguridad de la víctima, se toman como fundamento: Empatía – no re-victimización – escucha activa – No lástima – Empoderamiento – No naturalizar las violencias – No impunidad.

- Tener lineamientos claros y actitudes de respeto hacia la confidencialidad de la víctima, así como hacia las decisiones que la persona tome, se realizan desde la confidencialidad y la autonomía.

ATENCIÓN

Momento en el que una persona (previamente formada e informada) de la Institución brinda un espacio de escucha y de conversación respecto a las necesidades y dependiendo de su formación, pondrá en práctica las siguientes formas de atención:

Primeros Auxilios psicológicos:

están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento.

Intervención en crisis:

Proceso de apoyo psicológico que ayuda en el afrontamiento de una problemática y, a su vez, influye en la estabilidad psicológica de la persona durante el impacto de la situación que generó el desequilibrio.

Orientación:

Momento en el que se indica a las personas, a dónde pueden acudir, ya sea al interior de la Universidad o a entidades externas para responder a las necesidades.

Contención:

Conjunto de acciones planeadas e implementadas para proporcionar a las personas seguridad física y emocional, respetando su propio ritmo y espacio, con la intención de aliviar el impacto inmediato del evento desencadenante o del suceso traumático.

Acompañamiento:

Procesos orientados a prestar una atención cualificada, bien sea individual o grupal, teniendo en cuenta su historia y sus circunstancias concretas, con el fin de propender al desarrollo integral.

Seguimiento:

Se refiere a la verificación y supervisión del cumplimiento del debido proceso

Acciones Formativas:

Acciones que decide el consejo de cada programa a estudiantes considerados presuntos agresores con miras a fortalecer su proceso formativo, creación de la cátedra con - ciencia.

Proceso disciplinario:

Tiene como finalidad fomentar el respeto y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.

ATENCIÓN

Para la aplicación del presente protocolo se debe tener en cuenta los siguientes principios:

Durante todo el proceso se debe mantener el principio de confidencialidad de toda la información que suministre la presunta víctima, así como es necesario diligenciar un consentimiento informado (en caso de adultos) o asentimiento informado (en casos de menores de edad) que no reemplaza el consentimiento que deben firmar los representantes legales o acudientes de la presunta víctima:

- Consentimiento informado: Es la expresión de la voluntad de una persona basada en información completa, veraz y clara, que le permite tener conocimiento y conciencia de las repercusiones de su decisión. El consentimiento informado responde a una práctica segura dentro de los procesos institucionales.

- Confidencialidad: En todos los hechos y situaciones que se den a conocer, se debe garantizar que la información sólo deba ser conocida por aquellas personas que realicen alguna intervención y/o acompañamiento, la cual no debe ser divulgada a terceros, salvaguardando su derecho a la intimidad.

Nota aclaratoria: referente a qué es un reporte y una denuncia.

- Reporte: Alerta o poner en conocimiento un posible caso de violencia a fin de recibir la orientación respectiva.

- Denuncia: Proceso en que se da aviso a la autoridad competente sobre el presunto caso relacionado con violencias para su correspondiente investigación.

Al recibir el reporte se debe mantener el principio de la buena fe, evitando cuestionar, solicitar pruebas, culpabilizar, minimizar, emitir juicios o indagar sobre aspectos impertinentes o denigrantes de la experiencia vivida que puedan tener como consecuencia la desmotivación de la víctima a denunciar. Por el contrario, se debe dar credibilidad a la información brindada.

Definir y evaluar las intervenciones y etapas de la ruta de atención, de modo que se evite la revictimización. Para tal fin, es indispensable conocer el contexto en el que se configuró la situación de violencia o acoso, teniendo en cuenta factores socioeconómicos, políticos, culturales, físicos y psicológicos, tanto de las víctimas como de los posibles responsables.

Respetar la disposición de la víctima de emprender acciones legales en contra del presunto agresor y/o de confrontarse con el mismo.

Se debe asegurar la idoneidad de las personas que tengan la función de recibir los reportes y activar la ruta. Así mismo, deben conocer con detalle el protocolo y mantener una postura autorreflexiva y crítica sobre los juicios, creencias y hechos que promueven las violencias en el entorno académico.

Es de aclarar que las acciones que se ejecuten dentro de la ruta de atención frente a las denuncias de acoso, en ningún momento sustituyen los mecanismos legales y de salud que se deban activar de acuerdo con la legislación colombiana y el Reglamento de la Institución.

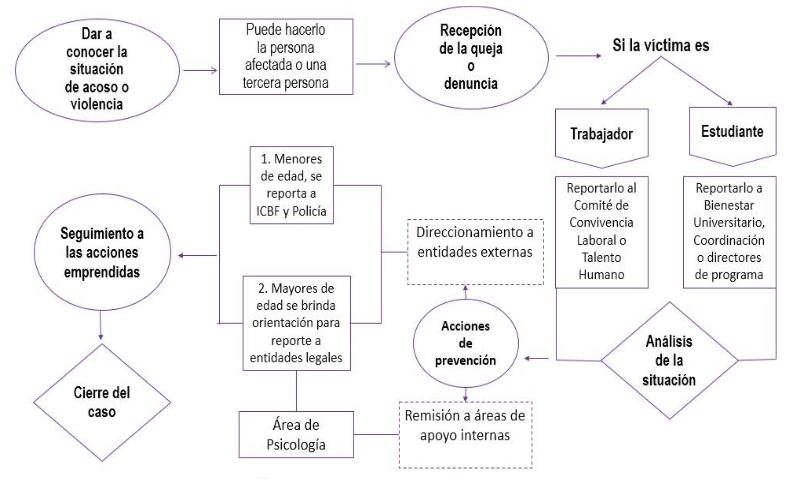

Ruta de atención si la persona es la víctima o terceras personas que reporten.

Recepción del reporte: Es el primer paso formal para activar el protocolo, el cual consiste en:

- Detección del caso: identificación de posibles señales, ya sea por manifestaciones verbales o no verbales, esta última al evidenciar dificultades a nivel académico y/o administrativo.

- Dar a conocer el caso: acción ejercida directamente por la persona afectada [Estudiante o trabajador (Personal operativo, administrativo y docente)] o una tercera persona (Docente o estudiantes o familiares) para poner en conocimiento la situación de acoso, violencia o discriminación.

- Opciones para dar a conocer el caso: La persona puede elegir el canal que sea de mayor confianza, ya sea presencial o virtual.

- Medio presencial: puede dirigirse a algún miembro de la comunidad educativa que cumpla un rol de autoridad en la institución que le genere seguridad, por ejemplo: docentes, coordinador o director de programa. La persona que recibe un reporte de tal situación debe brindar en primer lugar atención en contención emocional e informar sobre la activación de la ruta del protocolo, cuyo acompañamiento hace parte del proceso e implica la formalización del reporte al área de apoyo interna.

- Para prevenir la revictimización, la persona afectada si lo desea, puede autorizar a la persona con rol de autoridad para que actúe como tercera persona interlocutora con la finalidad de reportar el caso y activar el protocolo.

- Medio virtual: puede reportar la situación a través de correo electrónico dirigido a: bienestarinstitucional@cenda.edu.co u orientacion@cenda.edu.co

El remitente podrá recibir respuesta virtual, que puede incluir una cita presencial, de acuerdo con la situación.

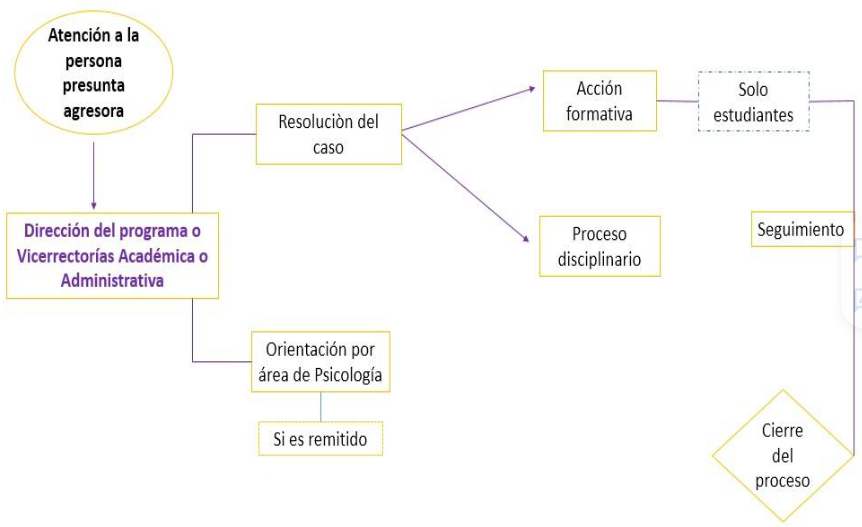

Ruta de atención para la persona presunta agresora

Ruta de atención para la persona presunta agresora

Es la atención que reciben los estudiantes que se presumen agresores por parte de la dirección de cada programa académico, con el fin de realizar un debido proceso con base en el reglamento institucional. En el caso de docentes el debido proceso es liderado por el director del programa y o Vicerrector Académico, en lo concerniente al personal administrativo y operativo corresponderá a los jefes de área y o Rectoría y Vicerrectoría Administrativa de acuerdo con el reglamento interno de trabajo.

Para este proceso se debe tener en cuenta:

- El director y o directivo, según el caso, son los únicos actores institucionales con la potestad de adelantar acciones formativas (estudiantes) o procesos disciplinarios (estudiantes, docentes, personal administrativo y operativo) y realizar el análisis del caso.

- Se deberá citar al presunto agresor por escrito, dándole a conocer su relación en una situación de violencia, acoso o discriminación.

- Se debe escuchar a la persona, con el fin de conocer su versión de los hechos.

- Se debe proteger la identidad de la persona afectada o quien interpuso el reporte, hasta donde la ley y los reglamentos lo permitan.

- Evitar enfrentamientos o careos entre víctima y agresor, desde la mediación, revisión de espacios alternativos de formación o encuentro si comparten espacios y capacitación docente.

- Se le informará de los procesos, tanto formativos, como disciplinarios que se dispondrán de acuerdo con los reglamentos.

- Pueden considerar remitir al presunto agresor al área de psicología para que reciba orientación de acuerdo con la situación y necesidad.

- Se realizará el seguimiento pertinente, acerca del cumplimiento de compromisos y acuerdos adquiridos, de acuerdo con el proceso disciplinario o formativo, se debe monitorear posibles incidencias de la situación y realizar la respectiva retroalimentación.

- Cierre del caso: finalización de la atención de acuerdo con el debido proceso y verificación del cumplimiento de compromisos, de esta manera se da cumplimiento al protocolo, se debe realizar notificación por escrito.

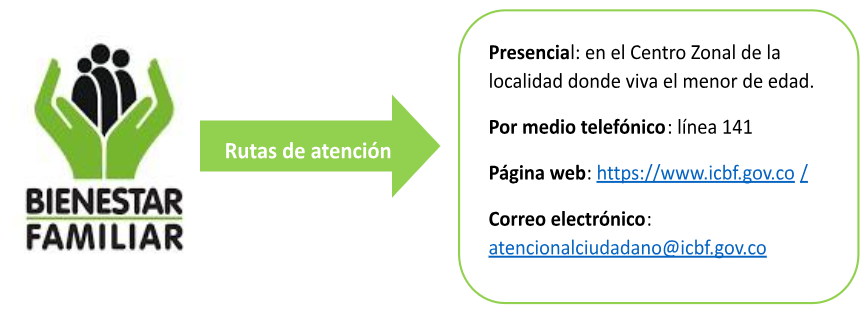

Direccionamiento a entidades externas.

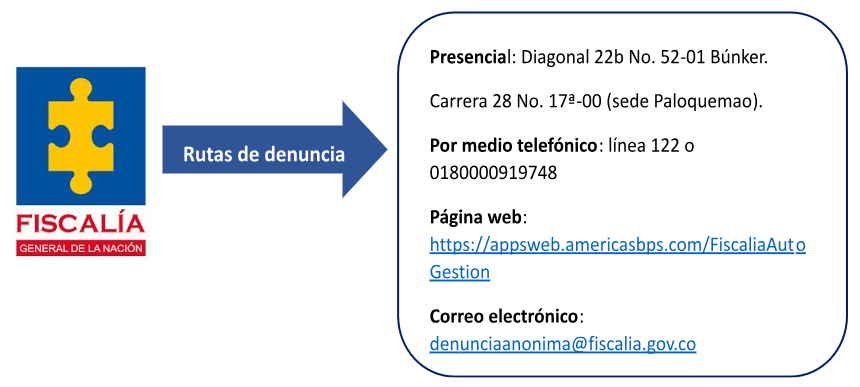

En el caso de niños, niñas y adolescentes debe reportarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] a través de cualquier canal de atención, presencia: por medio telefónico, a través de la página web o al correo electrónico. Adicionalmente se debe reportar a la fiscalía, normalmente el proceso de fiscalía lo deben realizar los progenitores o acudientes.

Para el caso de mayores de edad, se debe indicar que se acerquen a la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que ellos inicien todo el proceso. La víctima en este caso, sí tiene el derecho de decidir si realiza estas acciones legales o no. Las denuncias se pueden realizar en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario (SAU) o acudir a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones de Policía o también a través del sistema nacional de denuncia virtual y SIJIN, además de las Comisarías de Familia.

Referencias

- Asamblea Nacional Constituyente (Julio de 6 de 1991). Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

- Congreso Nacional de Colombia. (julio de 23 de 2008). Función Pública. Ley 1236 de 2008: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31612

- Corporación Universitaria CENDA. (2018). Enfoque Pedagógico. https://irpcdn.multiscreensite.com/3556541a/files/uploaded/cenda-enfoque-pedagogico.pdf

- Corporación Universitaria CENDA. (2020). Plan de Desarrollo Institucional. https://irpcdn.multiscreensite.com/3556541a/files/uploaded/plan-desarrollo-institucional-cenda2020-2025.pdf

- Corporación Universitaria CENDA. (2021). Corporación Universitaria CENDA https://irp.cdn-

- website.com/3556541a/files/uploaded/politica-de-bienestar-institucional.pdf

- Corporación Universitaria CENDA. (26 de Junio de 2022). Acuerdo No. 060 del Consejo Directivo de 2022. Por la cual se actualiza el Protocolo para la Prevención y Atención de casos de Violencia relacionados con Género, Acoso y Sexualidad de la Corporación Universitaria CENDA. Bogotá D. C. , Bogotá D. C. , Colombia.

- Corporación Universitaria CENDA. (29 de Octubre de 2021). Sistema de Aseguramiento de la Calidad. https://irp.cdnwebsite.com/3556541a/files/uploaded/politica-de-bienestar-institucional.pdf

- Corporación Universitaria CENDA. (Febrero de 2011). Consejo Superior. https://irp-cdn.multiscreensite.com/3556541a/files/uploaded/estatuto-generalcenda.pdf

- DANE (2022a) Enfoque Diferencial e intersecciones.

- https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-einterseccional/enfoque-de-genero

- DANE (2022b) Guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional -SEN- Dapre - Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – Fundación Colombiana Cedavida. (2016). Pág. 32. Versión electrónica. http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/ lineamiento-prevencion-violencias.pdf

- Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2022). El enfoque basado en los derechos humanos.

- https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos

- Infodigna (2023) ¿Qué es la revictimización y cómo evitarla?

- https://www.infodigna.org/es/articles/4406339074199

- Ministerio de Educación Superior de Colombia. (Julio de 27 de 2022). Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en Instituciones de Educación Superior (IES), para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior . Obtenido de para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411493_recurso_1.pdf

- Ministerio de Justicia y del Derecho (S, F) Observatorio de Justicia Transicional de Colombia.

- Enfoque de género. https://www.minjusticia.gov.co/ojtc/SitePages/enfoques/enfoque_genero.aspx

- ONU MUJERES (s, f) Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas.

- https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/typesof-violence

- Organización de Estados Americanos. (Junio de 9 de 1994). Departamento de Derecho Internacional. https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

- Organización de las Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). La Declaración Universal de Derechos Humanos. Obtenido de https://www.un.org/es/about-us/universal-declarationof-human-rights

- Organización Mundial para la Salud [OMS] (2018). Género y salud. https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/gender

- Paredes Morales, E. B., & Polanski, T. X. (2016). Orientación sexual en una muestra de universitarios de Quito, Ecuador.

- Profamilia (2023) Identidades de género. https://profamilia.org.co/aprende/diversidadsexual/identidades-de-genero/

- Ramos Pérez, C., Fernández, M., y Monsalvo, E. (2018). Modelización de la diversidad sexual: una visión desde los modelos de cuidado. Ene, 12(2).

- Secretaría de la mujer (s, f) Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

- https://www.sdmujer.gov.co/la-entidad/politica-publica-de-mujeres-y-equidad-degenero/derecho-a-una-vida-libre-de-violencias

- Secretaría Distrital de Gobierno (s, f) Expresión de género.

- https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacioninteres/glosario/expresion-genero

Dirección

Sede Principal:

Av. Caracas No. 35-18/02

Bogotá, Colombia

Dirección

Sede Educación Física:

Calle 62 No. 22-68.

Bogotá, Colombia.

Dirección

Sede Calle 42:

Cra 16 No. 42-47.

Bogotá, Colombia.

Línea Comercial:

Líneas Servicio al Cliente:

+57 3112620891

+57 3115997845

Servicio al Cliente Admisiones Universitarias

+57 3150433901

Corporación Universitaria CENDA | SNIES 4810 | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Institución Universitaria:

Resolución MEN N° 1597 del 28 de Febrero de 2011.

Personería Jurídica Según Resolución No 11109 De Julio 13 de 1983

Institución Afiliada al FODESEP

Diseño y desarrollo por BlueCaribu